Hace al menos unos treinta años, un viejo y querido amigo, sociólogo, por desgracia fallecido de forma impertinentemente prematura, me dijo una frase que, desde entonces, sigue visitándome en algunas ocasiones: “El que piensa, pierde. ¿Todavía no te has enterado?” No he podido evitar que volviese a mi cabeza aquel debate y aquella estocada, que me dejó descolocado. ¿Pero cómo es posible, pensaba yo, que, a estas alturas de la historia, podamos decir eso? Y es que esa frase no era una intuición, ni siquiera una premonición. Era un diagnóstico.

Por aquel entonces no se celebraba un Día Internacional de la Filosofía, que disfrutamos hoy y, probablemente, este sea un indicador que corrobora lo acertado de aquel diagnóstico. Por otra parte, responder a la estocada exigía pensar, es decir, perder. No lo hice en aquel momento, así que saldo mi cuenta pendiente y ofrezco aquí mi respuesta.

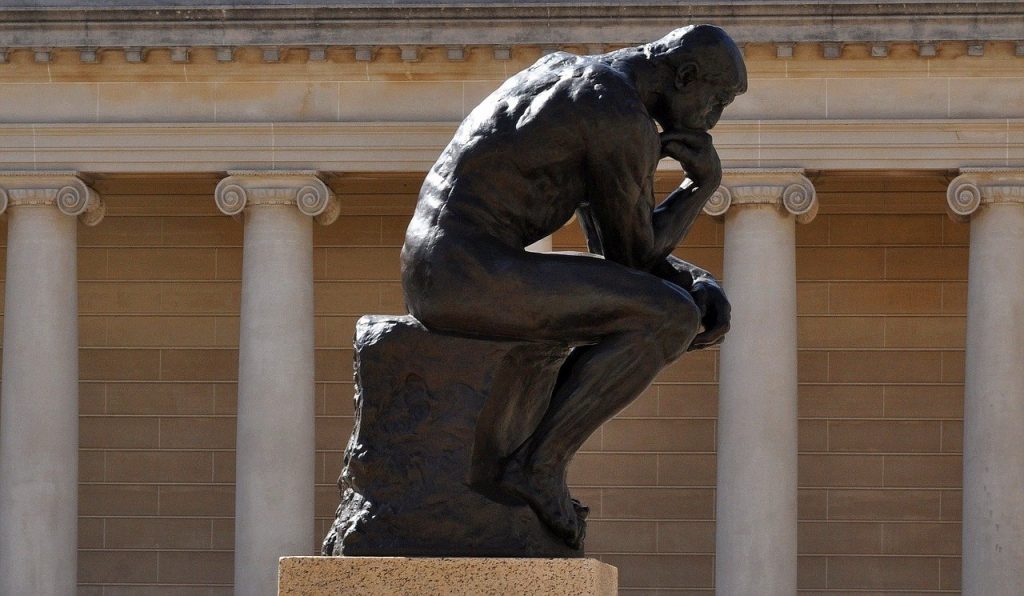

Mi perplejidad ante aquella afirmación era doble. Me parecía que suponía menospreciar el pensamiento y la razón y sus capacidades. Pero, todavía más grave, me parecía una rendición, una claudicación que significaba asumir que, por mucho empeño que le pusiéramos o muy alto que lo gritásemos, teníamos claro que la libertad era un lujo que estaba fuera de nuestro alcance: ¿cómo se puede ser libre sin pensar? Si pensar es perder, renunciar a pensar es ganar. ¿Pero, ganar exactamente qué? Y, por asociación, ¿qué es lo que perdíamos al pensar? Porque la Filosofía va de eso, de pensar, es el oficio de pensar.

Se puede decidir no querer pensar, o hacerlo mal, o no prestarle atención y hacerlo de manera descuidada o como salga, pero no se puede, sencillamente, dejar de pensar. Parece que nos acompaña de igual manera que nos acompaña el respirar, y parece que dejar de hacer ambas cosas (pensar, respirar) tiene consecuencias funestas e indeseables.

Traigo un ejemplo extremo que ayuda a entender esto. Allá por 1963, la filósofa Hannah Arendt publicó un libro que desató una enorme polémica: Eichmann en Jerusalén. Un informe sobre la banalidad del mal. Después de haber participado como reportera del New Yorker en el juicio al criminal nazi Adolf Eichmann, Arendt analiza a ese individuo a partir de sus actitudes y argumentos durante el proceso.

Su conclusión es que no era un monstruo perverso que disfrutase con el sufrimiento ajeno, sino que más bien se trataba de alguien “de una irritante estupidez”, como dirá en un programa de radio en conversación con Joachim Fest, alguien que había decidido no pensar: cumplía cabalmente la ley, obedecía las órdenes que le daban sus superiores. ¿Qué era reprochable en el cumplimiento de su deber, que, además, le ahorraba la necesidad de pensar?

Ese mismo año, Günter Anders, exmarido de Hannah Arendt, publicaba una carta abierta al hijo mayor de Eichmann, Klaus, titulada Nosotros, los hijos de Eichmann. En ella describía lo monstruoso con un sabor inquietantemente cotidiano: que haya habido dirigentes y ejecutores de acciones destinadas a aniquilar a otros seres humanos, que haya habido personas que aspiraban a ocupar esos cargos, personas enfervorecidas con la ocasión de disfrutar de poder, personas que disfrutaban del horror con buena conciencia porque era lo que se esperaba que hicieran, y los pasivos, que no sabían porque no querían saber. Decidir no pensar, no saber, no prestar atención, en el extremo, es el caldo de cultivo ideal para hallarnos en esta clase de situaciones.

Sospecho, en consecuencia, que al pensar perdemos un lugar en ese mundo ligado al poder, al progreso, al éxito que supone el reconocimiento de una sociedad que olvida y renuncia a aquello que hace que la vida sea digna de ser vivida. Obviamente, se puede vivir muy bien en medio de las desigualdades, de la pobreza, de la injusticia estructural, incluso se puede vivir en medio de una colosal mentira. La pregunta es si esa “ganancia” compensa la pérdida que implica vivir en ese ambiente, que se puede decir que es la pérdida de la libertad.

No obstante, hay que reconocer que, efectivamente, el que piensa pierde. La profesión de filósofo tiene mala prensa, parece ser incómoda desde sus orígenes. Por mencionar sólo tres ejemplos tempranos de nuestra historia, a Sócrates le costó la vida ser como una avispa que revolotea, molesta, presta a clavar su aguijón en la ignorancia de sus conciudadanos; a Platón, su pretensión de educar al hijo de Dionisio, tirano de Siracusa, le costó el destierro y pasar por la experiencia de ser vendido como esclavo… rescatado de esa situación por ser reconocido como filósofo, curiosamente; y al buen Aristóteles, sus años como preceptor de Alejandro Magno le cobraron el precio del exilio a la muerte del joven emperador por la ola de odio contra los macedonios desatada por Demóstenes en Atenas.

Así que sí, el filósofo pierde porque su hacer y decir son manifiestamente contraculturales, a contracorriente. Hay en la Filosofía un empeño en vivir fuera del rebaño… Y pierde, precisamente, por todo aquello que gana desde esa posición extraña, difícilmente clasificable: la del “excéntrico”, la posición de aquel que no se coloca en el centro, sino en la periferia, y desde ahí buscar el lugar que le permite hacer bien su trabajo: pensar sin más compromiso que querer decir la verdad.

¿Qué se gana, entonces, con hacer, aprender, leer o escribir Filosofía? Se puede decir que la Filosofía es una forma de lucidez. Se trata de mirar lo cotidiano para ir a su raíz, para mirarle las entrañas y ver qué tiene dentro. Y al hacerlo, darnos cuenta de cómo es nuestra forma de vida, cómo está configurada, qué establece como medios y qué piensa como fines, y comprobar hasta qué punto son aceptables tales fines y si es posible o no lograrlos por esos medios.

La Filosofía es el único saber hasta la fecha capaz de elaborar certeras y eficaces críticas a las formas de vida humana en su conjunto. Esa labor hace posible la libertad en la medida en que aprendemos a pensar por nosotros mismos, sin aceptar de nadie guías, directrices o criterios establecidos de los que no se nos permita dudar o a los que no se pueda interrogar. Se gana con ello la posibilidad de pensar caminos, modos, de emancipación y de transformación que nos liberen del espejismo del progreso, de la fascinación de los ídolos a quienes hacemos sacrificios humanos, y de la tiranía de las verdades establecidas por tradición o decreto.

Se gana capacidad de análisis, de proyección y de síntesis. Se ganan, sobre todo, preguntas pertinentes, bien planteadas, que demandan una solución mucho más efímera que el problema que señalan. La Filosofía no “resuelve” definitivamente nada. Su labor es detectar, hacer ver, formular y exponer los problemas que aquejan a nuestras formas de vida y su sentido (o, más cabalmente, su sinsentido), de manera que podamos enunciarlo con la mayor precisión y nitidez e insinuar los pasajes que nos permitan transitar durante un tiempo tales dificultades sabiendo de la caducidad de nuestras respuestas.

Se gana humildad, precisamente porque su ejercicio exige honestidad intelectual y una vieja virtud que los griegos denominaron “parrhesía”, en la que el hablante expresa su relación con aquello que considera que es la verdad, y osa comunicarla. Se gana poder decidir cómo ser humano, a qué apostarse y a qué decir que no. Se gana la posibilidad de convivir en la pluralidad y diversidad de nuestras actuales sociedades aprendiendo a discernir la necedad de la sabiduría, escapando de las triquiñuelas seductoras de lo fácil y lo simple que reducen la perspectiva a un grupo de tópicos de moda, abriendo la posibilidad de escapar, siquiera un rato, del campo de minas de los discursos mil veces repetidos.

Prefiero seguir perdiendo. Prefiero seguir intentando ganar alguna de las posibilidades que pensar (con orden, con conocimiento, con detenimiento y serenidad, sopesando argumentos) ofrece. Prefiero la excentricidad de la Filosofía a ese simulacro de humanidad demediada sostenida sobre una razón que ha reducido el pensar al calcular. Pensar puede producir monstruos, es verdad, como decía Goya en uno de sus famosos grabados de la serie negra. No pensar los genera con toda seguridad.